机床夹具,这个看似冷僻的工业部件,实则是衡量一个国家高端制造能力的隐形标尺。在德国斯图加特的EMO展会现场,一台配备智能夹具的五轴联动加工中心正在进行钛合金航空部件的柔性加工演示,夹具系统实时调整夹持力的参数在操作面板上跳动,吸引着全球采购商驻足。而在同期举行的上海国际机床展上,国内某龙头企业展示的液压组合夹具虽然获得了"国产精品"的赞誉,但展台负责人私下坦言:"在加工航空发动机叶片时,我们仍需要进口德国夹具来保证形位公差。"这种微妙的对比,折射出中国机床夹具产业正在经历的蜕变与阵痛。

一、精度鸿沟:0.005毫米背后的技术壁垒

在浙江台州某民营模具厂,技术总监李明指着检测报告上的0.02毫米平行度误差摇头:"德国夹具能稳定控制在0.005毫米以内,这个差距直接导致我们生产的汽车覆盖件模具合格率下降15%。"这看似微小的精度差距,源自材料科学的深层积累。德国百年企业ROEMHELD的夹具基体采用自主研发的蠕墨铸铁,其微观组织稳定性比国产HT300灰铸铁提升3个数量级,在温度变化时变形量可控制在1μm/℃以内。

更关键的是传感技术的代际差异。日本丰兴制作所的智能夹具已集成应变片阵列和温度补偿模块,能实时感知切削力变化并自动调整夹持策略。而国内多数企业仍在使用机械式限位装置,在加工参数突变时容易引发工件位移。某军工企业技术负责人透露:"在加工某型导弹舵机部件时,因夹具动态响应滞后导致的废品损失每年超过800万元。"

二、市场格局:低端红海与高端垄断的交织困局

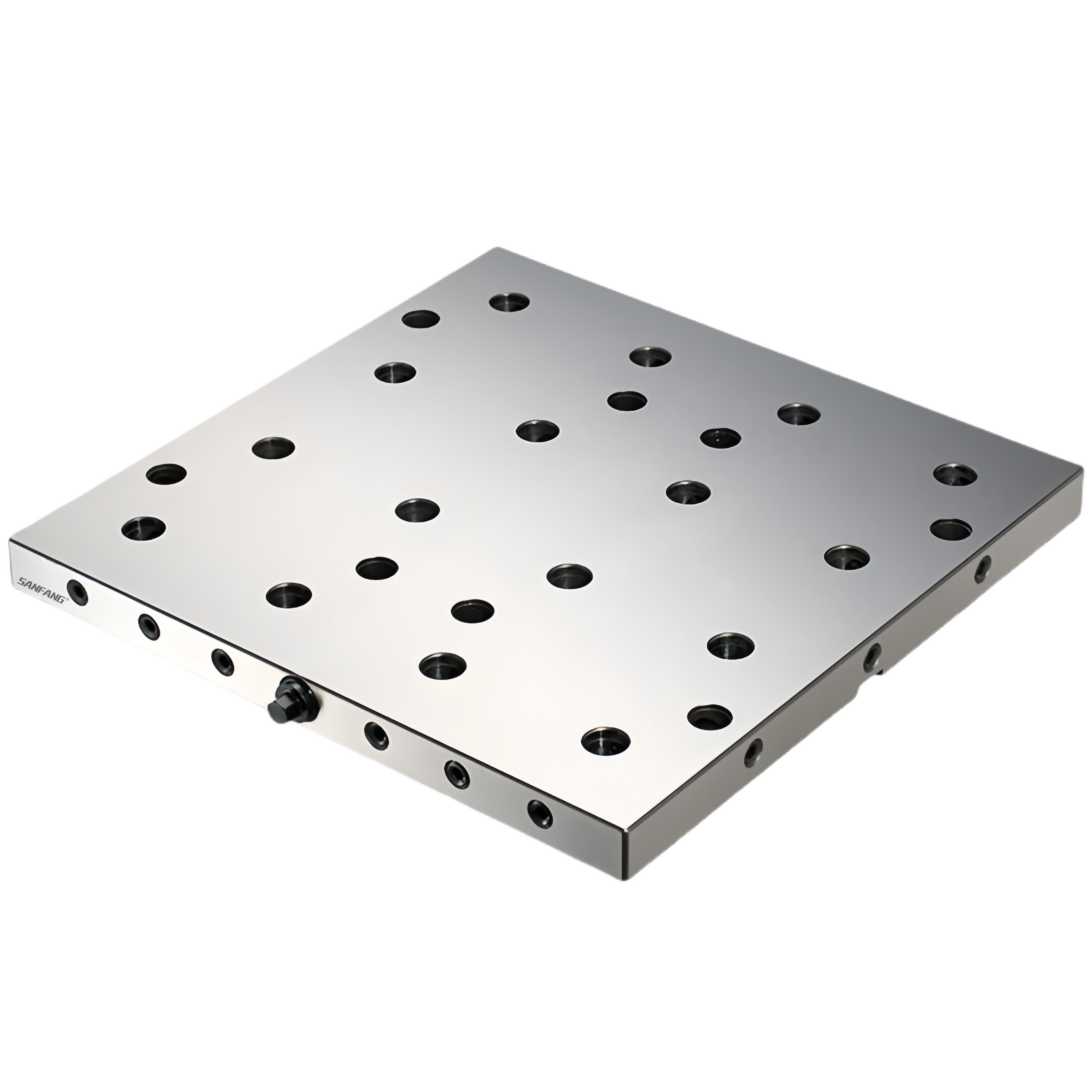

中国机床夹具协会2023年行业白皮书显示,国内2000余家相关企业中,年产值过亿的不足30家,90%企业集中在组合夹具、通用平口钳等中低端领域。与之形成鲜明对比的是,德国SCHUNK、瑞士REGO-FIX等五大外资品牌垄断了国内高端机床夹具85%的市场份额,在汽车动力总成、航空结构件等关键领域的市占率更超过95%。

这种结构性矛盾在长三角制造业集群表现得尤为突出。苏州某数控加工中心配套商坦言:"客户指定要配德国夹具,否则设备报价要下浮20%。"更值得警惕的是,外资企业正通过"技术+服务"的生态绑定加深护城河。德国HAIMER推出的"夹具云诊断系统",能够远程监控全球客户夹具状态并提供预防性维护建议,这种工业服务带来的客户粘性,远超单纯的产品销售。

三、破局之路:从逆向工程到正向创新的范式转换

无锡某民营夹具企业近期的突破或许指明了方向。其自主研发的磁流变柔性夹具系统,通过控制磁场改变磁流变液的刚度特性,成功实现五轴加工中复杂曲面的自适应装夹。该技术已应用于某型舰载雷达支架制造,将传统工装准备时间从72小时压缩至15分钟。企业总工程师王建国说:"我们从材料流变学基础研究做起,前后迭代了17版控制算法。"

这种转变正在政策层面得到强化。国家04专项将"智能夹具系统"列入重点攻关方向,中机生产力促进中心牵头组建的"夹具产业创新联盟",已整合23家院所企业的研发资源。在人才培养端,天津职业技术师范大学首创的"夹具系统工程师"微专业,将有限元分析、智能传感等现代技术融入传统工装课程,首届毕业生被企业争抢一空。

在青岛某智能制造示范工厂,国产新型电永磁夹具正在展现惊人潜力。通过稀土永磁材料和脉冲充磁技术的结合,其单位面积夹持力达到传统夹具的3倍,换装时间缩短80%。当德国工程师看到这套系统成功固定住直径2米的风电齿轮箱行星架进行强力铣削时,也不禁竖起大拇指:"中国创新正在重新定义夹具的可能性。"

从精密铸造车间的铁屑飞溅,到数字孪生系统的虚拟调试,中国机床夹具产业的升级之路,恰似一台正在校准中的高精度加工中心。当基础材料、核心元器件、工业软件的短板被逐个攻克,当工匠精神与数字智慧深度融合,这场关于制造精度的追逐战,终将迎来中国方案的破局时刻。毕竟,在制造业的竞技场上,夹具的松紧之间,锁定的不仅是金属工件,更是一个国家向高端制造跃迁的决心与智慧。